|

Публикация

Казанский собор (окончание)

Фото, 05.2023

Казанский собор Памятник архитектуры (федеральн.) Казанская пл., дом 2 литера А

1801-1811 – арх. Воронихин Андрей Никифорович

См. Казанский собор () Казанский собор ()

К началу XIX века на Невском проспекте обветшала, и решено было построить здесь новый собор в честь иконы Казанской божьей матери. Над проектами нового Казанского собора в конце XVIII века работали Дж. Кваренги и Н. А. Львов. В 1799 году был проведен конкурс. В этом творческом состязании участвовали выдающийся зодчий строгого классицизма Чарлз Камерон, только что прибывший в Россию архитектор Жан Тома де Томон и живописец-декоратор, мастер паркостроения Пьетро Гонзаго. По авторитетному мнению крупнейшего знатока русского классицизма, ленинградского историка архитектуры Г. Г. Гримма, ни одному из конкурентов не удалось найти законченного и убедительного решения. Вариант Камерона оказался все же наиболее совершенным. Он и был избран Павлом I. В конце осени 1800 года Камерону поручили составление окончательного проекта. Но вскоре произошел неожиданный поворот — 14 ноября того же года император утвердил другой проект Казанского собора, составленный малоизвестным русским зодчим А. Н. Воронихиным. <...> Работы развернулись в 1800 году. 22 ноября, через восемь дней после утверждения проекта Воронихина, Павел I приказал: «Для построения Казанской церкви по конфирмованному нами плану повелеваем составить особую комиссию, в которой присутствовать президенту Академии художеств действительному тайному советнику графу Строганову, генералу от инфантерии и генерал-прокурору Обольянинову, тайному советнику Карадыгину и вице-президенту Академии действительному тайному советнику Чекалевскому, а производить строение архитектору Воронихину». И в январе 1801 года Комиссия о построении Казанской церкви во главе со Строгановым явилась к императору Павлу с докладом о расходной смете и сроках строительства. Павел отверг предложения комиссии о постройке колокольни и дома для клира. Он заявил: «В Риме у Петра нет колокольни, а нам она и подавно ни к чему! Что касается церковнослужителей, эти без жилья не останутся». Забегая вперед, заметим, что дом для себя священнослужители впоследствии действительно получили — на углу Невского проспекта и Казанской улицы (Невский проспект, 25), а колокольня так и не была сооружена. Внимательный взгляд заметит со стороны улицы Плеханова на западной колоннаде собора , в которых раньше находились соборные колокола. <...> Мартовской ночью 1801 года заговорщики убили Павла I, и на трон взошел его сын Александр I. Он и главенствовал в церемонии торжественной закладки Казанского собора 27 августа 1801 года. Вначале строительство собора предполагали завершить за три года. Но стройка растянулась на долгие десять лет (Канн П.Я. Казанская площадь. Лениздат. 1988. С. 30,36-37)

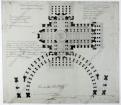

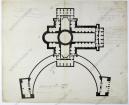

*1) Джакомо Кваренги. Архитектурная графика: коллекция Государственного музея истории С.-Петербурга: научный каталог / [авт.-сост.: А.М. Павелкина]. 1998. Проект не осуществлен. *2) В книге В.Г. Лисовского «Андрей Воронихин» (1971 г. С. 55) рисунок Воронихина приведен под названием «Проект Казанского собора. Утвержденный вариант. Перспектива». Г. Гримм (1963 г.) датирует рисунок 1800 г. и относит к варианту проекта, утвержденному Павлом I. *3) В книге А. Аплаксина «Казанский собор» (1911 г. Лист 5) этот план приведен с пояснительной надписью: «Чертеж Воронихина, изображающий полный проект плана Казанского собора, с северной, южной и западной колоннадами, с проездами, соединяющими ограду с собором и с двумя обелисками, назначенными стоять впереди колонн. Хранится в Петербургском Эрмитаже». *4) Вид Собора Казанской Божьей Матери. С правой стороны показан главный вход в церковь; вдали, по Невскому проспекту, видна башня Городской думы (Собрание видов Санкт-Петербурга и его окрестностей. Тетрадь вторая. 1821 г. Лист № 6)

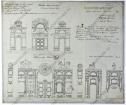

Казанский собор стал предметом особой гордости русских патриотов. Автор известного описания "Достопамятностей Санкт-Петербурга", опубликованного в 1816 году, П. П. Свиньин в главе, посвященной Казанскому собору, пишет: «...прежде чем приступить к рассмотрению сего изящного произведения искусства, порадуемся, что оно вышло из рук российских художников, без всякого содействия иностранцев, равно как и все материалы, на сооружение сего храма употребленные, заимствованы из недр нашего отечества... Воспоминание о сем перейдет в потомство и послужит, конечно, уликою завистникам, утверждающим, что русские лишены творческого гения, что им в удел досталось одно подражание». Историк Казанского собора А. П. Аплаксин писал, что «за исключением французского алебастра, который едва ли что-нибудь и имел в себе иностранного, кроме наименования, иных материалов не русского происхождения на всю постройку от подошвы фундамента до золотого креста употреблено не было». <...> Здание Казанского собора украшают 182 колонны и 12 полуколонн: колоннада со стороны Невского проспекта состоит из 94 колонн, портик со стороны улицы Плеханова [ныне - Казанской] имеет 12 колонн, портик с южной стороны собора — 20 колонн. Внутри собора — 56 гранитных колонн и 12 полуколонн. Наружные мощные круглые колонны коринфского ордера покрыты каннелюрами — вертикальными желобками (на каждой колонне по 20 каннелюр), что создает впечатление легкости, хотя каждая из круглых колонн весит около 28 тонн (высота такой наружной колонны — около 14 метров, нижний диаметр — 1,45 метра, верхний — 1,1 метра). <...> Длина собора с запада на восток — 72,5 метра, с севера на юг — 56,7 метра. Высота с куполом — 71,6 метра. Главный, протянувшийся с запада на восток, корпус храма пересекается (ближе к восточному его концу) более коротким корпусом. Над местом скрещения этих корпусов вздымается купол. Три торца скрещенных корпусов декорированы портиками. Лишь восточный торец главного корпуса завершен закруглением — алтарной апсидой. Цилиндрический барабан, прорезанный шестнадцатью прямоугольными окнами и увенчанный легким куполом, служит главной вертикалью здания. Диаметр купола превышает 17 метров. При его сооружении Воронихин впервые в истории мировой строительной практики разработал и применил металлическую конструкцию (Канн П.Я. Казанская площадь. Лениздат. 1988. С.40-45)

*5) Деталь внутренней колонны, вид Царского места, вид местного образа, вид кафедры, профиль проезда под колоннаду, деталь наружной колонны.

Здание Казанского собора представляет собой великолепный образец синтеза архитектуры и скульптуры. Правда, не в полной мере был реализован замысел Воронихина, не все элементы скульптурного декора сохранились до наших дней, и все же скульптурное убранство собора привлекает к себе особое внимание. Оно выполнено на религиозные сюжеты, но ваятели отразили мысли и чувства, волновавшие русских людей в условиях патриотического подъема кануна Отечественной войны 1812 года. Так, в нишах северного портика установлены бронзовые изваяния князя Владимира, Андрея Первозванного, Иоанна Крестителя и Александра Невского. Статуи русских князей были созданы скульптором С. С. Пименовым. Иоанн Креститель и Андрей Первозванный в трактовке И. П. Мартоса и В. И. Демут-Малиновского представлены мыслящими, живыми людьми, а не в виде отрешенных от реальной жизни библейских персонажей, героев христианской мифологии. <...> К числу наиболее примечательных скульптурных композиций собора принадлежат рельефные панно (размеры каждого из них — 14,91 х 1,42 метра) над северными аттиками боковых проездов. Хотя выполнены они разными авторами — выдающимися мастерами классицизма И. П. Мартосом и И. П. Прокофьевым, тем не менее, ощутима согласованность общего замысла. Каждый из барельефов насчитывает множество фигур. Они скомпонованы группами, по нескольку фигур в каждой. Панно над восточным проездом, созданное И. П. Мартосом, представляет тему «Источение Моисеем воды в пустыне». По легенде, израильтяне сорок лет скитались, оказались в безводной пустыне и умирали от жажды. Тогда Моисей жезлом прикоснулся к скале, и из нее хлынула вода. Над западным проездом — изваянный И. П. Прокофьевым барельеф «Медный змий в пустыне». Эта библейская легенда рассказывает, что, терпя лишения в пустыне, израильтяне начали роптать. За это бог покарал их и послал на них множество змей. Моисей вступился пред богом за гибнущих людей. На столбе, повествует легенда, было воздвигнуто изображение змея из меди. Каждый из обреченных, кто с верой в душе посмотрел на «медного змея», оставался в живых. Третий крупный барельеф — «Вход Христа в Иерусалим» — помещен на аттике полуциркульного алтарного выступа. Это произведение скульптора Д. Рашетта. Исполнено оно несколько суше, ему недостает живой экспрессии, которой пронизаны композиции над порталами. Кроме того, на фасадах помещены малые барельефы работы Ф. Г. Гордеева, И. П. Мартоса, Д. Рашетта и других авторов. Все эти композиции, изображающие различные сцены на библейские темы, исполнены из пудостского камня. <...> Любуясь Казанским собором, мы обязательно обратим внимание па каменные стоящие у колоннады со стороны сквера. Их опоясывает геометрический узор, именуемый «меандр» (так в древности греки называли извилистую речку). В свое время пьедесталы предназначались для статуй архангелов Михаила и Гавриила. Модели изваяний в 1809 году были вылеплены Мартосом и Демут-Малиновским. Отлить их в бронзе не успели. Но ко времени освящения собора (15 сентября 1811 года) были использованы гипсовые фигуры архангелов, окрашенные под бронзу. Гипс плохо переносил сырой петербургский климат, и статуи простояли лишь 13 лет. В 1824 году обветшавшие изваяния были сняты. Текли десятилетия, и перед столетием собора, в 1910 году, возникла мысль о восстановлении статуй. Но правительство не отпустило средств для этой работы, и президент Академии художеств предложил, чтобы деньги были ассигнованы причтом собора. Но и причт денег не дал. Так пьедесталы и остались пустыми. <...> 15 сентября 1811 года состоялось торжественное освящение Казанского собора. Граф Строганов вручил Александру I ключи от нового храма. Тогда же икону Казанской богоматери с почетом обнесли вокруг здания и поместили в резном иконостасе. (Канн П.Я. Казанская площадь. Лениздат. 1988. С.45-46, 50-54

Обидной потерей для искусства является отсутствие двух статуй архангелов Гавриила и Михаила, которые тринадцать лет стояли впереди собора на гранитных пьедесталах у проездов колоннады, изображения которых помещены на всех картинах и гравюрах того времени, статуи, о которых вспоминает каждый описатель собора, современник его построения и освящения. Из истории построения собора известно, что первоначальная композиция статуй по рисунку Воронихина принадлежала Иванову, но не получив утверждения, это задание было передано Мартосу. Когда в лепке статуи были готовы, Мартос сообщил Комиссии, что академическая литейная мала для отливки его ангелов. Комиссия за счет строительных сумм собора переустроила мастерскую. Медь для отливки была доставлена в Академию художеств, но так и осталась неиспользованной. Думается, что причина здесь кроется в недостаточном оборудовании академической мастерской для отливки больших фигур, высотою около 7 аршин каждая. В 1910 г. Юбилейная Реставрационная Комиссия Казанского собора через своего председателя соборного настоятеля протоиерея Соснякова делала попытку восстановления мартосовских ангелов, но из-за материальных причин этот вопрос так и остался неразрешенным. (Казанский собор. Историческое исследование о соборе и его описание. Составил архитектор Андрей Аплаксин. 1911. С. 62-66)

Сохранились набросок перспективы и план собора, выполненные А.Н. Воронихиным, которые исследователи датируют 1800 г. и относят к варианту проекта, утвержденному Павлом I. В утвержденном варианте проекта А.Н. Воронихин показал на площади перед зданием обелиск; судя по планам, этот обелиск должен был стоять на главной оси северного портика, где-то возле кромки современного сквера перед колоннадой. Поместив обелиск перед колоннадой, Воронихин как бы зафиксировал центр тяжести того обширного пространства, которое образовалось перед зданием, слившись с Невским проспектом. Вертикаль обелиска "притянула" к себе колоннаду, зрительно связав ее с центром площади. Архитектор, вероятно, опасался создать впечатление чрезмерного "растекания" его композиции по горизонтали. Именно поэтому колоннада и была завершена тяжелыми портиками, как бы останавливающими это движение. Обелиск должен был играть подобную роль. У подножия боковых портиков колоннады должны были находиться колоссальные статуи архангелов. Об этом напоминают сохранившиеся до сих пор массивные гранитные пьедесталы, украшенные полосой крупного геометрического орнамента. Ко дню освящения собора фигуры архангелов, исполненные в гипсе по моделям И. П. Мартоса и В. И. Демут-Малиновского, были поставлены на свои места. Но перевести скульптуры в бронзу так и не удалось – казна не дала на это средств. Гипсовые изваяния через несколько лет после окончания постройки собора были сняты с пьедесталов "за ветхостью".

Архитектурно-скульптурный ансамбль Казанского собора получил свое завершение уже в 30-х годах XIX века. (Лисовский В. Г. Андрей Воронихин. 1971. С. 52-94)

Чертежи здания Казанского собора по Невскому пр., 25 и Казанскому пер., 1 (Невский пр., Казанская пл., Казанская ул.). 1838–1867. 72л.

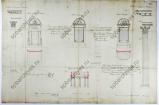

В архивном деле (ЦГИА СПб ф.513 оп.102 д.3423А) сохранились чертежи Казанского собора, снятые с натуры в 1838 г. Все листы чертежей 1838 г. подписал арх. Василий Егорович Морган - «План снят с натуры. Архитектор В. Морган». Чертежи имеют одинаковые утверждающие надписи: 1. «В Заседании Комитета для строений и гидравлических работ в Санкт-Петербурге 14 апреля 1838 года по удостоверению Начальником чертежной оного, Титулярным советником Габерцеттелем, в верности сего чертежа с натурой, рассмотрено. В должности Председателя Комитета генерал-лейтенант Готман». *) Габерцеттель Петр Иванович – начальник Чертежной Комитета для строений и гидравлических работ в Санкт-Петербурге 2. «Комиссиею проектов и смет рассмотрены по Записке Декабря 24 дня 1838 года за № 2054». Далее подписи членов Комиссии: «Генерал-лейтенант Дестрем. Архитектор Шарлеман 2-й. Архитектор Висконти. Майор Васильев. Архитектор Ф. Руско». 3. «Рассмотрено по журналу Совета путей сообщений и публичных зданий 30 декабря 1838 года № 3279. Генерал-лейтенант Горголи». *) Ген.-лейтенант Александр Савич Горголи – член Совета п.с. и п.з.

В 1867 г. на паперти Казанского собора, со стороны Невского проспекта, у левого входа, был устроен деревянный тамбур, выполненный в форме часовни. Строительное отделение С.-Петербургского губернского правления, рассмотрев предоставленные чертежи и принимая в соображение, что по смыслу ст. 297 Строительного устава хотя и не дозволяется по улицам, на тротуарах, устраивать при входах в дома постоянные глухие тамбуры во избежание стеснения тротуара, а в настоящем случае тамбур предполагается устроить на крытой паперти церковной, а не на тротуаре, положило: устройство деревянного тамбура на паперти Казанского собора со стороны Невского проспекта, как показано в плане под литерой «А» дозволить, с соблюдением общих правил, приложенных к плану (л.67об). План Казанского собора с показанием места постановки тамбура подписал «Гражданский инженер С.Д. ...(фамилию автора проекта разобрать не удалось). На подлинном написано: «Утверждаю 16 сентября 1867 г. Генерал-губернатор Граф Левашев». *) Левашов Николай Васильевич был губернатором Санкт-Петербурга в 1866-1871 гг.

Тамбур запечатлен на архивном фото (ЦГАКФФД СПб Е 16987) в начале 1900-х гг. , выполненным ателье Буллы. В настоящее время центральный вход в Казанский собор со стороны Невского проспекта закрыт. Вход в собор с Невского проспекта осуществляется через деревянный тамбур. Главный вход в храм находится на западном фасаде, со стороны Казанской улицы.

Колокольня Казанского собора так и не была построена. Соборные колокола установлены на звоннице, расположенной над колоннадой западного проезда, со стороны Казанской улицы. В начале XX в. у собора было четыре больших колокола, два из них были разбиты и не использовались.

О проекте переустройства звонницы Казанского собора. Крайние даты документов: 13.08.1885–27.08.1885. 8л. ЦГИА СПб ф.19 оп.77 д.6

Первый большой колокол, называемый «праздничным», с изображением Казанской Богоматери, с тремя круглыми вензелями, в которых начертаны имена Императрицы, Цесаревича и Цесаревны, при которых колокол вылит в 1796 году. Вес колокола 264 пуда 13 фунтов. Второй колокол, называемый «полиелейным», с изображениями на нем св. Троицы в виде трех ангелов и Рождества Богородицы, повыше надпись: 1762 г. февраля 9 дня. Весит 129 пуд. 25 фун. Третий колокол, называемый «повседневным», с изображениями Казанской Богоматери с надписью 1762 г. февраля 9 дня; весит 61 пуд 18 фун.; разбит и без употребления. Четвертый колокол без обозначения веса с надписью 1734 г. ноября 30 дня вылит сей колокол в СПб, в церкви Рождества Пресвятые Богородицы. Разбит и не употребляется. (Лавры, монастыри и храмы на св. Руси. С.-Петербургская епархия. 1909 г. II выпуск. Соборы. Казанский собор. С. 49-50).

Опись церковного имущества Казанского собора. 12.11.1928 г. 45л. (ЦГА СПб ф.Р‑7384 оп.33 д.335)

«...всего 10 шт. общий вес — 7974 килограмма по 1 руб. — так сухо зафиксировала райисполкомовская опись состояние колокольного имущества собора (ЦГА СПб ф.Р‑7384 оп.33 д.335. л.18). На Пасху 1931 года последний раз прозвучал в Казанском соборе благовест древнейших колоколов Петербурга.

4 ноября 1995 г., в праздник Казанской иконы Божией Матери, в западном крыле колоннады Казанского собора вновь раздался тихий перезвон. Небольшие колокола не могли громко звучать. Поэтому к Рождеству был отлит один большой (весом 250 кг) и три малых колокола: они были освящены 19 января 1996 года и усилили «голос собора». 8 апреля 1998 г. на звоннице закрепили «повседневный» колокол весом в тысячу двести килограммов, с двумя крестами и образами Казанской Божией Матери, отлитый в праздник Трех Святых. 10 апреля 2003 г. на звонницу подняли главный колокол собора — «праздничный» (или, как его теперь величают, «владимирский»). Высота — 2,25 метра, диаметр — 1,9 метра. Вес «праздничного» почти такой же, как и его предшественника 1796 года, — 4,4 тонны. На нем изображены: главная святыня собора — икона Казанской Божией Матери, образ святого равноапостольного великого князя Владимира и два креста. ...в год трехсотлетия Петербурга над западным крылом колоннады Казанского собора вновь укреплены десять колоколов. Их звон усиливает специально установленный микрофон. Девять колоколов помещены в одном пролете звонницы, и один, «праздничный», — в другом пролете. К нему ведет отдельный вход. По (Захаревич Е. Петербургский знак колокола /)

В восстановлении колоколов Казанского собора приняли участие инженеры и учёные Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I (бывший Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта имени академика В. Н. Образцова, ЛИИЖТ), сотрудники кафедры «Прочность материалов и конструкций» под руководством профессора Анатолия Николаевича Лялинова. *) Подробнее см. на сайте Казанского собора.

Казанский собор включен в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, находящихся в г. Санкт-Петербурге. (Постановление Правительства РФ № 527 от 10.07.2001).

3 комментария 3 комментария 1365 просмотров 1365 просмотровДобавил: Lonely Walker, 24 Февраля 2024, 12:54

Редактировано: 24 Февраля 2024, 20:03

Добавить название здания/год постройки/имя архитектора

Добавить текст/сообщить об ошибке в публикации Добавить фотографии в публикацию

Разместить ссылку у себя на ресурсе или в ЖЖ:

<a href='https://www.citywalls.ru/house34853.html' target='_blank'>Казанский собор (окончание) на Citywalls.ru</a>

Всего 3 комментария

Зарегистрируйтесь,

чтобы оставить комментарий или добавить информацию в публикацию.

|

Категории

Новости по дням

Сейчас на сайте

Публикации

Опубликовано: 32491

Готовится: 80

Улицы: 2717

Архитекторы: 4169

Посетители

Участников: 0

Гостей: 892

Зарегистрировано: 14593

Всего сегодня: 2020

|

photo653605.html и второе фото из архива (в публикации отсутствует) имеют неточные названия: работы больше похожи на восстановление или укрепление набережной после наводнения.