|

Публикация

Собор Феодоровской иконы Божией Матери

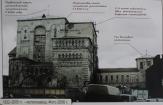

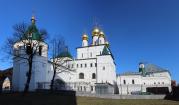

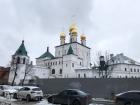

Фото - 01.2012. Собор Феодоровской иконы Божией Матери В память 300-летия царствования Дома Романовых в стиле ростовского зодчества XVII в. Пам. арх. (федеральн.) 1911-1914 - гражд. инж. Кричинский Степан Самойлович 2009 - реставрация, восстановление

14.09.2013 - Завершилась реставрация Феодоровского собора на Миргородской улице, 1в. Обновленный храм, который в этом году отмечает столетие, освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Завод молочный № 2 "Ленмолококомбината" (..1965-1973..)

см. (интерьеры)

см. также

* Ансамбль: Собор Феодоровской иконы Божией Матери, Преподобного Михаила Малеина и Святого Благоверного князя Александра Невского. ОКН: Собор 1911 - 1914. Миргородская ул., 1в, лит. А. Категория охраны: Ф. Основание: Постановление Правительства РФ № 527 от 10.07.2001

Этот белокаменный храм, посвященный 300-летию Дома Романовых, должен был стать "священным хранилищем заветных святынь царствующего дома и всего русского народа", отчего в нем предполагалось собрать списки с икон всех святых, тезоименитых членам династии Рюриковичей и Романовых, русских подвижников, святителей, чудотворцев и др.

Верхняя Феодоровская церковь на 2000 человек, тоже трехпридельная, была украшена в стиле XVII века. Отсутствие в ней колонн создавало ощущение большого простора. В церковь вела расписная лестница со сценами из священной истории, с красивыми дверями из чеканной бронзы. Покрытый басмой пятиярусный иконостас вырезали из липы в московской мастерской И. М. Дикарева по эскизу зодчего, взявшего за образец иконостас церкви Грузинской Божией Матери в Никитниках (Москва), родовом храме Романовых.

Это послереволюционное освящение сильно отличалось от происходившего 15 января 1914 в главном приделе верхней церкви, на котором присутствовали Государь с дочерьми, члены Императорской фамилии, представители разных сословий и потомки подписавших грамоту об избрании Михаила Феодоровича на царство. Освящение совершил митрополит Владимир, будущий новомученик. Через неделю храм был объявлен соборным и получил небольшой приход. Служили в нем по-прежнему монахи Феодоровского монастыря, хотя настоятелем был назначен о. Владимир Александрович Шамонин.

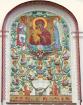

Фасад храма, облицованный белым старицким камнем с орнаментом работы В. И. Траубенберга, украшали на северной стороне родословное древо Романовых и Феодоровская икона, которые по рисунку С. В. Чехонина исполнила из майолики мастерская П. К. Ваулина. Купол собора был покрыт золоченой медью, над входом размещался мозаичный Спас, копия с работы В. М. Васнецова.

С 1881 в расположенной поблизости действовала (с 1914 ) часовня св. Александра Невского.

После революции монахи продолжали служить в соборе до его закрытия 23 июля 1932, после чего он вскоре был перестроен под молокозавод. В 1970-е демонтировали барабаны.

7 октября 1993 г. вблизи собора была заложена деревянная церковь, освященная 28 марта 1998 во имя Новомучеников и исповедников Российских. Летом 2005 здание возвращено епархии и 28 августа 2005 состоялась первая литургия. В 2009 поставлены золоченые купола. Идет масштабная реставрация. намеченная окончанием к 400-летию Дома Романовых. ([] 2010 г.и. С. 44-46)

Белокаменный храм, построенный к 300-летию дома Романовых, должен был стать "священным хранилищем святынь царствующего дома", в нем предполагалось собрать списки икон всех святых, покровителей династии Рюриковичей и Романовых. Средства на строительство собирались по всей стране. В 1910 г. был проведен конкурс, победителем стал арх. Степан Кричинский, представивший проект в стиле ростовских храмов XVII в.

Чтобы закрыть вид на товарную железнодорожную станцию, у собора была выстроена крепостная стена из красного кирпича.

Монахи продолжали службу в соборе до 1932 г. Затем храм был закрыт, а здание передано молокозаводу "Союзмолоко". Верхний храм стал цехом по производству молочных продуктов, он был разделен железобетонными перекрытиями на три этажа и дополнен опорами, затем были возведены дополнительные этажи над западной частью церкви для размещения там дирекции завода. Купола были сняты, позже убраны и барабаны.

В 1995 г. храм получил статус памятника культуры федерального значения. В 2005 г. передан СПб епархии. (газета Петербургская тема, 2007 г.)

27 марта 2011 г. в престольный праздник Федоровской иконы Божией Матери было отмечено завершение реставрации колокольни собора. Стояла задача воссоздать колокольню в ее историческом виде и восстановить "Романовский звон", который состоял из одиннадцати колоколов. В 2009 г. при реставрации храма обнаружили фрагмент небольшого колокола княжны "Татьяны", остальные, видимо, были уничтожены.

На реставрацию звонницы и галереи перехода собора в 2010 г. потрачено 19 млн. руб. Колокола были отлиты на пожертвования. Самый большой колокол "Михаил-Николай" весит 9 т. Его назвали в честь первого и последнего представителей царской династии Романовых. Каждый колокол украшают царские портреты и гербы. По окантовке, по традиции, выгравированы имена жертвователей, уже, правда, современных. Все звоны отливались по старинным технологиям в глиняной форме, обсыпанной землей.

Работы по воссозданию колокольни выполнила компания "Строительная культура". (по материалам статьи Т. Майской "Романовский звон" вернулся в город" в газете "Петербургский дневник №12 (327) 7 апреля 2011 г. и сайта gazeta.spb.ru 29 августа 2010 г.)

Товарный переулок упразднен 31 января 2000 г. Фактически исчез ещё раньше - в 1970-е. Нумерация по нему исчезла несколько лет назад, все адреса стали - Миргородская, 1 (возможно, с корпусами или литерами). ()

75 комментариев 75 комментариев 18252 просмотра 18252 просмотраДобавил: Mary, 4 Ноября 2008, 16:36

Редактировано: 30 Марта 2025, 23:44

Добавить название здания/год постройки/имя архитектора

Добавить текст/сообщить об ошибке в публикации Добавить фотографии в публикацию

Разместить ссылку у себя на ресурсе или в ЖЖ:

<a href='https://www.citywalls.ru/house2382.html' target='_blank'>Собор Феодоровской иконы Божией Матери на Citywalls.ru</a>

Всего 70 комментариев

Зарегистрируйтесь,

чтобы оставить комментарий или добавить информацию в публикацию.

|

Категории

Новости по дням

Сейчас на сайте

Публикации

Опубликовано: 32492

Готовится: 81

Улицы: 2717

Архитекторы: 4170

Посетители

Участников: 6

Гостей: 873

Зарегистрировано: 14594

Всего сегодня: 3652

|

"Ассамбляж — это один из видов современного искусства. Художники создают композиции из объемных предметов и их обломков: деревянных досок, листов металла, шестеренок, пуговиц, перчаток, готовых статуэток и других объектов. Часто детали размещают на плоском основании, создавая эффект трехмерной , но существуют и другие варианты компоновки. Например, художник может собрать композицию в ящичке или сделать объемную работу, похожую на . Произведения в этой технике также называют ассамбляжами.

Термин возник от французского assemblage — «соединение», «монтаж». Его ввел художник Жан Дюбюффе в 1950-х годах. При этом сами произведения подобного жанра появились задолго до самого термина: в 1910-х годах похожие объекты создавали и художники русского .

В Европе родоначальником ассамбляжа считают . Он одним из первых включил в живописные полотна обрывки веревок и куски дерева. В отечественном искусстве специалисты выделяют , который в 1910-х годах начал монтировать композиции из кусков металла, досок, стекла. Схожие с ассамбляжами произведения создавали и его современники — например, и Иван Пуни. Одна из работ Давида Бурлюка 1917 года сегодня носит название «Ассамбляж с серпом».

...

Ассамбляж довольно близок к другой форме современного искусства — . Отличает их то, что ассамбляж — это смонтированный воедино объект, в то время как инсталляция может состоять из нескольких частей, которые взаимодействуют друг с другом в пространстве. "